妨げになるものは無数にありますが、最強の妨げになるのは歪んだライフスタイルです。

歪んだライフスタイルの根本は自己否定感です。

自己否定感は「執着」が妨げとなって精進を台無しにします。

- 私はOK、あなたもOK

- 私はOK、あなたはNO

- 私はNO、あなたはOK

- 私はNO、あなたもNO

<自己承認欲>そのものが悪いわけではありません。他者に認めてもらうと快の感情から意欲的になれるものですが「執着心」が良くないのです。自己承認欲に支配されると、なにかにつけて無意識に「執着心」が表れて、安定したコミユニケーションが苦手になります。人生の方程式は<精進ー妨げ=結果>ですが、無意識の「執着心」は、あらゆる側面で妨げになります。

ヒトは縁起の世界に生きていますが、執着まみれの「執着」は、ありとあらゆる縁起を執着まみれにして、沼に落とし入れます。親子関係でも、夫婦関係でも、恋愛、仕事や会社、友人、知人、お金や持ち物などなど、ありとあらゆるものが執着の対象となり得るだけでなく、狡猾に他者を傷つけ、他者の人生も破壊するので、始末に悪いのです。

では、執着を手放して、自由で豊かな<人生100〜200年時代>をエンドレスにワンダフルにするライフスキルの磨き方をお話します。

自分の人生に納得できるか。

いくら探し回っても、あなたの外の世界に、あるのは妨げばかりで、あなたが求めるものはありません。

ゴールは自分の内側にしかないからです。

自分の「愛情」と勘違いした「執着」は、一線を引きにくいモノですが、錯覚に目がくらみ、相手の「し合わせ」を考えられないのは「執着」です。

自分の立ち位置を俯瞰することもなく、やみくもに続ける努力も「執着」なので、周囲に共感を生むこともなく、応援されません。本人には「努力」でも、他者には「執着」に映ります。執着でしかないものを「愛情」「努力」と言われて押し付けられる相手には迷惑でしかありません。

残念ながら大きな勘違いでしかありません。

人生のゴールという大きな幹を理解することで、枝葉の真理を理解できます。

生きる力とは、なにか、手に入れる方法についてご説明します。

「善因善果・悪因悪果」の因果の法則

方法のことを英語でメソッドといいますが、この語源は「道にそっていく」ことです。つまり方法はあり方(存在意義)に裏付けされたものだということです。

ところが、私たちは「あり方」を無視して、効率よく「やり方」だけを求めようとします。

「効率」重視になると数字の比較に走ります。数字による分析は大切ですが、存在意義を数字に埋もれさせてしまうやり方が危険なのです。デジタル式に物事を数字におきかえ、それ以上に大切なあり方が軽視され、引き換えに様々な錯覚を損得で判断するようになります。

仏作って魂入れずの状態に陥り生じる企業の不祥事はこの典型です。実はあり方を問わないスタイルは精進を値引きする、つまり存在意義を高めようとしない怠け者にとって楽なのです。<精進ー妨げ=結果>の方程式を無視、道にそっていないので、やがて、そのツケが回ってきます。

仏作って魂入れずの状態に陥り生じる企業の不祥事はこの典型です。実はあり方を問わないスタイルは精進を値引きする、つまり存在意義を高めようとしない怠け者にとって楽なのです。<精進ー妨げ=結果>の方程式を無視、道にそっていないので、やがて、そのツケが回ってきます。

一方、結果だけを追い求めない「禅」は対照的です。

華やかな京都を離れ、深山幽谷な福井県の山奥に永平寺を開いた曹洞宗の開祖、道元禅師は「仏道をならうというは、自己をならうなり。自己をならうというは、自己をわするるなり。自己をわするるというは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるというは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。(正法眼蔵現成公案より抜粋)」といい、永平寺では今日もこの言葉がこだましています。

その意味は「様々な煩悩に縛られ苦しんでいる自分を見つめることから出発、その先に自分が包含されている宇宙を感得することが出来、さらには、自他の区別を超えて大宇宙と一つになる事ができる。」そういう意味ではないでしょうか。

禅では心を「しん」と読みます。意(考える)と識(認識する)が合成されて心になりますが、この心は本来の清らかな心である自性清浄心(じしょうしょうじょうしん)のはずです。誰にでも仏性が備わっている。しかし、私たちは気づかないうちに煩悩に汚れた妄想のために真の心を見失っていることが多いのです。

では自性清浄心はどうしたらとり戻せるのでしょうか。

まず、信を起こし、努力し、正しいあり方で裏づけした正しい生き方を忘れず、自身を内省しながら、本当の智慧を得ることです。いきなりは無理でも、このような正しい法があることを知っておくのは大切です。

この五つの基本姿勢は五根五カともいわれ、五つの生きる力をあわせて真の心がやっと戻るのです。

- 信・・・・・信じる決心(=自己認識スキル)

- 精進・・・・その決心を持続する(=意思決定スキル)

- 念・・・・・教えに従って生きる(=目標設定スキル)

- 定・・・・・内省して心を深める(=ストレス対処スキル)

- 慧・・・・・真実をつかむ力(=コミュニケーションスキル)

よい行為はよい結果を、悪い行為は悪い結果をもたらすことを「善因善果・悪因悪果」といいます。これはあなたの時代、次世代、さらに次の世代を支配する因果の法則です。たとえあなたが次世代のことを意識しなくても、この法則は変わりません。

因があり、縁が作用して果を結ぶのは、野に咲く花の姿を見れば、わかります。エンドレスにワンダフルを具現化しるために、知らないうちについてしまった汚れ(業報/ごっぽう)を洗い落とすには、まず信を起こします。

この瞬間、自分を最良の人生に招待、おもてなしするのです。

一度きりの人生なのに自分を最良の人生に招待してあげないのは寂しいですね。

一度きりの人生は「善因善果・悪因悪果」の二択です。どちらを選びますか。

正しいやり方は相互依存の関係

100〜200年時代を豊かに自由に生きる、正しいやり方は、8つの項目の相互依存関係に見ることができます。「正しい」という言葉のニュアンスに「退屈」あるいは「羊」の響きを感じるかも知れませんが、そんなことはありません。正しいとは「納得」という意味だと感じてください。

人生は「善因善果・悪因悪果」の二択です。どちらを選びますか。

8つの要素はどれひとつとして相互依存の関係にないものはありません。

システムは全体のバランスが大切です。正しい縁起がエンドレスにワンダフルな人生を築きます。

正しいとは、最高の納得。

最高も、納得も、主観ですが、ブッダが遺言にように遺した<自灯明>とは、自分に頼ること、依存しない主体的な生き方をしないさいという意味で、それを可能にする学びを怠るなということです。

しかし、そもそも<無我>で、自分はないとしたブッダです。

では、自分に頼るとは、どういうことでしょう。

「縁起にまかせる」つまり、なるようになる。

「なるようになる。」は「無計画」ではありません。

どんなことが起こっても対処する覚悟を表した言葉です。

あるがままに納得ができるように、最高の自分になる。

(1)正しい見解

正しい見解つまり正しい世界観、人生観は、正しく生きる土台になります。

人生の早い段階で正しい見解を持つと、ライフスキルへの気づきに早く到達します。

たとえば大リーガーとして活躍したイチローさんは子どもの頃にプロ野球で活躍することに目覚め一途に精進しています。それには親と子の二人三脚のコミュニケーション能力が重要な役割を果たしています。正しい見解は、自己認識スキルが重要な役割を担います。正しく自己認識できるには、正しい見解を持てる必要があります。いわゆる認知の歪みがあると正しい見解、人生観、世界観はできないので、ニュートラルな自分になれません。

イチローさんはニュートルな立場から肉体的なハンディを強みに変えることに成功しました。イチローさんの流儀です。自己否定感に支配されるのを、全く逆手にとった戦略の成功です。

認知とは「その人の物事の考え方、事実のとらえ方」のことです。

認知が歪んでいると、うれしいことでも悲しくとらえてしまう。それだけではありません。

より深刻なのは、自分の捉え方が正しいと信じてしまうので、単純なことが複雑になります。

背骨が歪んでいると弊害が生じます。同じように認知の歪みは、早期に治したいですね。

放っておくと100年時代のライフプランを破壊してしまう「認知」をどう育てなおすか、重要な課題です。認知の歪みについて下記のページでご紹介しています。

アメリカ、ミネソタ州の心理学者 デビッド・D・バーンズによると認知の歪みには以下の10種類のパターンが存在すると提唱しています。

- 全か無か思考(all-or-nothing thinking)*白か黒か

- 過度の一般化(overgeneralization)

- 心のフィルター(mental flitar)

- マイナス化思考(disqualifying the positive)

- 結論への飛躍(jumping to conclusions)

- 拡大解釈と過小評価(magnification and minimization)

- 感情的決め付け(emotional reasoning)

- すべき思考(should statements)

- レッテル貼り(labeling and mislabeling)

- 個人化(personalization)

トレーニングの最初の段階での正しい見解をマスターできると、他の正しいやり方の項目(特に観察、正しい呼吸)に進むので、さらに深い正しい見解を持てるようになります。

正しい見解が進んでくると、三毒について正しい見解を持つことができるので、三毒を楽々と越えることができます。

三毒とは、貪・瞋・癡(とん・じん・ち)」のことで、六大煩悩の内の三つの煩悩です。

三毒は人間の諸悪・苦しみの根源とされています。因果応報、物事には原因があります。

善いことは善い原因によってもたらされ、悪いことは、悪い原因によってもたらされる。

つまり蒔いた種は必ず生え育つという意味です。 大乗仏教の学派のひとつ、瑜伽行唯識学派(ゆがぎょうゆいしきがくは)の経典を授かる旅を講談調の物語にした『西遊記』の三蔵法師は孫悟空・猪八戒・沙悟浄(さごじょう)の三匹をお供にガンダーラへの旅をしますが、三匹は三毒を擬人化したもので、三蔵法師の力で心を入れ替えて三蔵を守る立場に替わります。つまり悪い原因から良い原因に変身したことを意味します。

大乗仏教の学派のひとつ、瑜伽行唯識学派(ゆがぎょうゆいしきがくは)の経典を授かる旅を講談調の物語にした『西遊記』の三蔵法師は孫悟空・猪八戒・沙悟浄(さごじょう)の三匹をお供にガンダーラへの旅をしますが、三匹は三毒を擬人化したもので、三蔵法師の力で心を入れ替えて三蔵を守る立場に替わります。つまり悪い原因から良い原因に変身したことを意味します。

正しい見解で、特に重要なのが、自分を信じること。つまり人生を信じることができることです。

人生とは二者択一です。時に判断材料が完全でない時、自分の人生に起こる縁起を信じて生きることが必要になります。

しかし現実には、悪いヒトも寄ってくることがあります。

何があってもやっていけると自分と自分の人生を信じることです。

苦難も乗り越えられると信じられる裏には精進できるという自信が必要なのです。

自分には生きる力があると信じられることです。なぜ、信じられるのでしょう。

体験によって自分の外に「し合わせ」はないと思い切れるからです。

信じられる自分なるには、学ぶしかありませんが、基準(価値観)がしっかりしていないと学びも台無しになります。学びには見解が土台になっています。

私たちの暮らしている世界には、妄想に満ちた人生観、世界観しか持たないままに、愛を語るヒトがたくさん暮らしています。自己責任を負担しない愛は阻害要因になりますが、慈悲を忘れずに、正しい行い、責任負担、主体性からなる正しい基準で対処します。

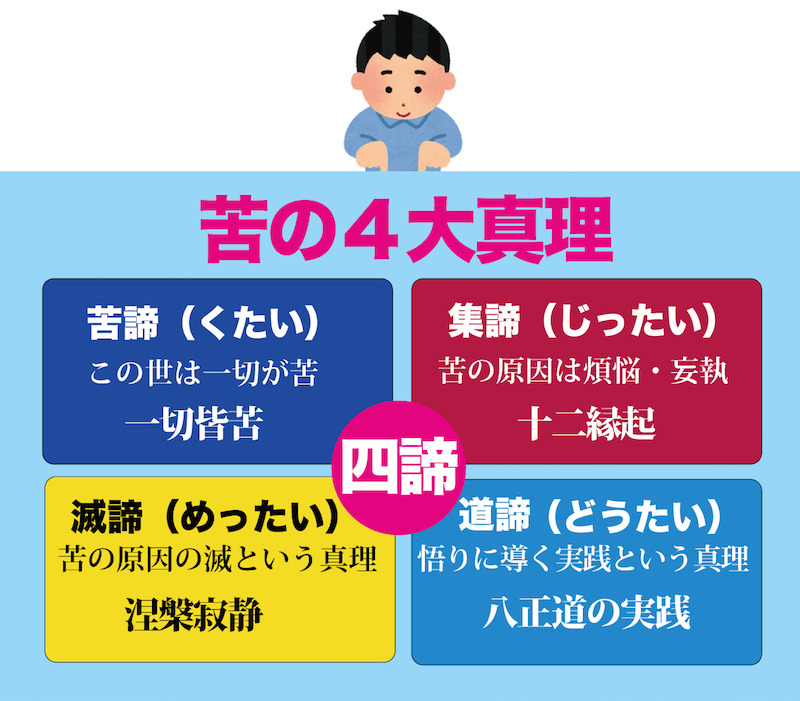

ブッダは<苦の四大真理>で、苦の原因は人間の心の持ち方にあると説いておられます。渇愛を余すことなく捨て去り、解脱し執着を断ち切ることができるのか、ただ捨て去ろう、解脱しよう、執着を断ち切ろうとすると、かえってそのものへの心の引っ掛かりから苦しみを増大させてしまうことも充分ありうると注意を促しておられます。正しい基準があれば沼る前に自らを救います。

(2)正しい実践

ライフデザインは、健康・時間・お金・価値観・優先順位から構成され、物事の優先順位を適正に定めライフプランとして具体化します。

(3)正しい言葉

正しい言葉とは、慈悲のことばです。

人々を慈しみ、楽しみを与え、苦しみを取り除く言葉を発することは、自身も正しいやり方、マインドフルネスに気づく近道です。

嘘偽り、人を傷つけるようなことを話さず、大局から真実のみを愛を持って述べる。自ずから「善因善果」の縁が開く可能性が高くなります。

特に、最近は、「バカばっかりだ」が口癖になっている方が増えています。最近の事象を見ていると確かにそうかも知れませんが、自分にブーメランとして帰ってきて「悪因悪果」を引き寄せます。

口癖になるのには原因があります。相手を見下すことで自分が優位にたつ。それほど自分が傷ついているのです。傷つけたのは自身の解釈であり思い込みです。

正しい見解ができないために、三毒(煩悩)が頭から離れず、自動思考で煩悩を働かせているのです。自動思考に感情まで支配されない対策は「判断」しないことです。

他者は自分とは全く別の生き物です。ところが自身が従順な子どもの心が強いので、反射的に他者にも求めてしまいます。脳も心臓も血管も細胞も違うので思い通りにはできません。それでも思い通りにしたいので、優位に立ちたいのです。

<禅>も<マインドフルネス>も、あるがままを受け入れて、判断しないのが特長です。なぜあるがままを受け入れるのでしょう。「あるがまま」であることが自然な姿だからです。

ライフスキル〜ライフスタイル〜ライフデザイン〜ライフプラン〜ライフシフト〜ライフステージを、自由で豊かに暮らす秘訣は<ライフスタイル>にあります。

ライフスタイルには、以下の4通りがあり、自身のライフスタイルは、人生脚本になり、一生続きます。映画のクライマックスのように、特に人生の晩年に色濃く反映されます。

もし、ライフスタイルが<私はNO、あなたもNO>だった場合、悲劇的なクライマックスを迎えます。

回避するには、早い段階でスタイルを変えて、ライププラン〜ライフシフトを変更、人生脚本を書き換えるようにします。

自他共に肯定し、あるがままを受け入れて判断しない<ライフスタイル>は、「し合わせ」を引き寄せます。

- 私はOK、あなたもOK

- 私はOK、あなたはNO

- 私はNO、あなたはOK

- 私はNO、あなたもNO

このうち、「し合わせ」な人生を送れるのは<私はOK、あなたもOK>しかありません。

<私はOK、あなたもOK>は保護的な母親の心が色濃く影響しています。

ヒトラーやプーチンなど世界の独裁者には、「厳格な父親」の心が強く浸透していて、自身は「従順な子どものこころ」を強く反映して暮らしています。なので「従順な子どものこころ」を持った側近や国民を好みます。自由で無邪気な子どもの心を持った側近や国民が嫌いです。

人間には、5つのこころがあります。成長しない組織、グループでは「厳格な父親の心」が支配していて、自由で無邪気な子どもの心は殺されます。抑圧に耐えられない子どもはチームから脱退します。そこでは<私はOK、あなたもOK>のライフスタイルは育ちません、

- 厳格な父親の心

- 保護的な母親の心

- 大人の心

- 自由で無邪気な子ども(保護的な母親の心の影響大)

- 従順な子どものこころ(厳格な父親の心の影響大)

ポジティブな言葉を多く使っていると、「自由で無邪気な子ども」が浸透します。

ネガティブな言葉を多く使っていると、やたらと判断が増え、「従順な子どものこころ」が蔓延します。つまりチャレンジ精神の芽が刈り取られます。

(4)正しい基準

正しい行い、責任負担、主体的行為。

正しい基準は、正しい行いを進め、主体的な責任ある行動の土台となります。

正しい基準とは、納得できる行いの土台です。

正しい基準を持つことは、具体的になにかを定めるわけではありません。集中しない。というのも基準です。マインドフルネス(ひとつのことに心を留めず、目の前の対象になりきる愉しさに気づくことができる。)も基準です。たとえば野球を例にします。バッターが打席に立っています。目の前には、さっき三振を奪ったピッチャーがボールを投げようとしています。この瞬間、バッターがさっきの三振を考えていたら、いま投げ込んでくるボールは打てません。このとき、心は手でも足でもなく「さっきの三振」にあります。

つまりマインドフルネスではなく、さっきの三振に執着しています。なんとか打ちたいと思っているように見えますが、願望と過去に執着しているので打てないのは明らかです。正常ではありますが、うまくいかないのです。

「正常だけどうまくいかない」・・・ここに「正しい基準とはなにか」の答えがあります。正しく生きるとは、正常でなくてもいいからうまくいくようにすることです。吉川英治が描いた宮本武蔵の剣法がそうでした。剣の名門、吉川一門との相次ぐ決闘から巌流島の決闘まで、武蔵の剣には執着がなく、「私」の入る隙がありません。イチローさんのバッティングに通じるように思います。両者の戦略は「生きるか死ぬかの世界に於ける、生き抜くための戦略」で似通っているのです。

両者に共通しているのは、生きている全体の私です。武士あるいは野球選手という部分の自分ではありません。もし、武士あるいは野球選手に集中したらなら、彼らはヒトとして生き延びることはできなかったでしょう。集中しないことで生き延びて成功したのです。つまり生きることを大事にしたから武士として野球選手としても成功したのです。これが無心の正体、マインドフルネスの正体です。そこには「慈・悲・喜・捨」で、相手との境界を消し去る戦略がありました。つまり自分の行いが自分にも他者にも正しい道であることを自然と伝えることができるものです。それは執着心がいかに自分を苦に追い込むかを実証するものです。

慈

すべてのヒトは「し合わせ」でいてほしい。この世界は苦しめ合うために生きているわけではない。

苦しみで終わっていけない。そう信じて生きる。すべてのヒトを、「し合わせ」に導くヒトが真のリーダーです。執着は、あなたがする必要のないことをマネジメント(管理)することから起こります。

マネジメントではなくお世話の気持ちが大切なのです。お世話は、常に相手の立場に立ってなされることが肝心であり、相手を大切に思うが故に、時には嫌われても意見すべきことは勇気を持って行うことです。現代のリーダーは苦からの救出に精進する道標でなければなりません。

悲

慈しみから、離れたところにいるヒトは悲しいものです。その悲しみに触れるには、執着のない柔らかい心が必要です。大人の心を持ちながら子供の心を忘れない。目的を持たず打算もなく、ただひたすらに打ち込んでいればこそ無心になり、苦しみ、悲しみに共感できることから、思いやりは芽生えます。

無心になればなぜ共感できるのでしょう。対象となるヒトが悲しんでいるのは、特別な理由があってでしょう。しかし分別して悲しんでいるわけではなく、全体で悲しんでいるのです。「なぜ悲しんでいるのですか?」と聞くまでもなく、全体が悲しいのですから、無心にならないと悲しみはキャッチできないのです。柔らかい子どもの心だから分別せずに捉えることができるのです。

喜

ヒトの人生はヒトのもの。畏敬の念を持って境界線を引けるから、喜びは喜びになります。

リスペクトする力が、喜びに繋がります。悲しみをキャッチするのと同じく無心のままに動くから感じ取れるのです。

捨

捨てることかできるのは、中道(ニュートラル)だからです。放下著(ほうげじゃく)とは、一切を捨てることです。捨てて「本来無一物」になります。心を身体に何一つ残さない、考えない。思い煩わないで取り組めば全力が働きます。しかし心が身体の一部に捕らえられていると、その部分から心を取り出して、いま必要とされる場所に身体をもってこなければならなくなります。これは大変な手間のかかる作業です。つまり集中していることは尊いが、それは自分の一部でしかないのです。

料理をしている私は料理人ですが、その前に一個の人間です。つまり料理人として集中するためにいのち全体を殺しているのです。捨てて「本来無一物」になるには、集中さえ捨てるのです。余計な力はいりません。頑張るほどうまくいかないのは、執着心に振り回されているからです。集中という執着心を捨てると人生にゴールに繋がる道ができます。優れたスポーツ選手は体験でそれを知っています。

(5)正しいゴール

正しい生活、正しいゴールへ向かう日々と暮らし。

正しいゴールとは、正しく納得できることです。

納得できない生活はゴールを間違えています。

正しい納得とは、諦めではなく、最高の納得です。

正しい暮らし方が正しいゴールに辿り着く道です。

毎日が納得できるか、できないかは、自分のあり方次第です。

納得出来ないから、もう一度、今日をやり直すと言っても出来ないのです。

やり直しはできても今日は戻ってきません。

しかも人生は、<精進ー妨げ=結果>の引き算です。

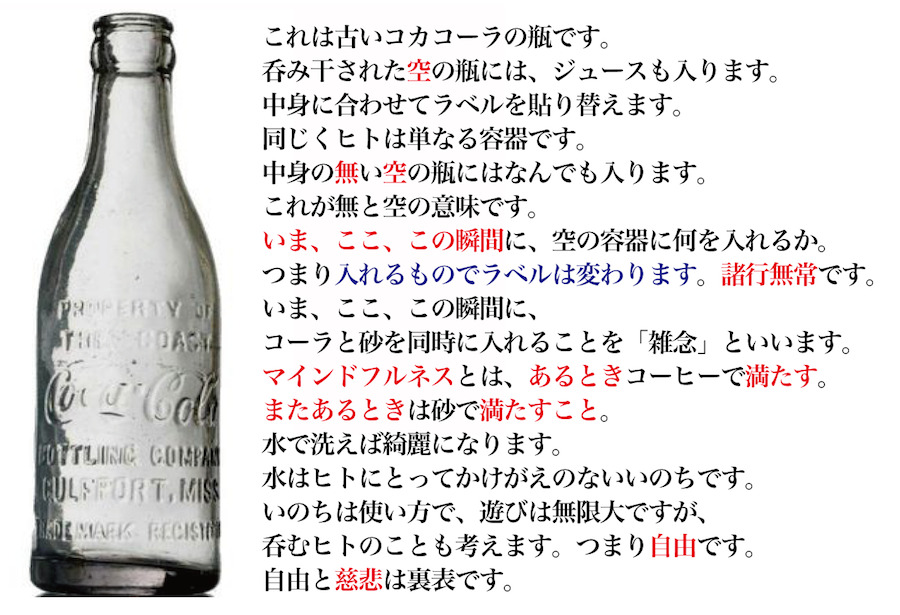

だから、いま、ここ、この瞬間を納得出来るように過ごすしかないのです。

この世界で、欲しいものを手に入れるのは至難の業です。

ブッダ(お釈迦さま)の学びは、そんな世界で最高の納得を得る方法でした。

「一切皆苦」・・・人生は思い通りにならないことばかりという真理を土台にして、<四苦八苦>と呼ぶ8つの苦しみを挙げられました。

まず、お釈迦さまは、私たちの世界は自分の思い通りにならないことばかりである、という真理を説いています。仏教の「苦」とは、単に苦しいということではなく、「思い通りにならない」という意味です。

この「苦」には、「四苦八苦」と呼ばれる八つの苦しみが挙げられます。

「四諦八正道(したい・はっしょうどう)」という教えに示されています。

「生きるということは思い通りにならないものだから、執着を捨てなさい。執着を捨てれば涅槃に達することができるから、そのために修行をしなさい」と説かれたのです。

- 苦諦(くたい)

人間の歴史が始まって以来、暑さ寒さ・天災地変・飢饉・疫病・貧困・不仲・不安・老い・死等に対する苦しみがあり、人生は苦「生(しょう)・老・病・死・愛別離苦(あいべつりく)・怨憎会苦(おんぞうえく)・求不得苦(ぐふとっく)・五蘊盛苦(ごうんじょうく)」であることを諦(さと)る。 - 集諦(しったい)

集というのは「集起(しゅうき)」の略で「原因」という意味です。

人生苦にも必ず原因があり、その原因を探求し、反省しそれをはっきり諦(さと)ること。法華経・譬諭品第三に「諸苦(しょく)の所因(しょいん)は貪欲(とんよく)これ本なり」と説かれ、渇愛(かつあい)といって喉の渇いた者が激しく水を求めるように、凡夫が諸々の欲望の満足を求めてやまない心の状態、無制限にものごとを貪り求めること。

本能そのものは善悪以前の自然のものであると釈尊は説かれているのですが、欲望を必要以上に増大させ、人の迷惑などおかまいなく貪りを増大させる思いや行為が、不幸を呼び起こすのだと教えられています。この原因を悟る方法として十二因縁の法門が説かれています。

- 滅諦(めったい)

集諦によって、苦の原因は人間の心の持ち方にあるのだということが解りました。この事から当然「心の持ち方を変えることによって、あらゆる苦悩は必ず消滅する。」ということになる教えです。渇愛を余すことなく捨て去り、解脱し執着を断ち切ることができるのか、ただ捨て去ろう、解脱しよう、執着を断ち切ろうとすると、かえってそのものへの心の引っ掛かりから苦しみを増大させてしまうことも充分ありうる事で、釈尊は次に述べる「道諦」の真理をお説きになりました。 - 道諦(どうたい)

その修行として、「八正道」と呼ばれる8つの正しい道が挙げられています。

自分から生まれた願いだから、道ができるのです。手間をかけるほど愛着が湧いて納得できるようになります。妨げに時間を渡さず、光や水を与えるように、精進に時間を与えてあげるのです。

ヒトとの関係も同じで、すべての道に通じています。たとえば、もしパートナーに尽くすことで関係は深まり唯一無二の繋がりができます。尽くさなければ、目移りして、妄想に振り回され、納得できるゴールは永遠に見つかりません。

パートナーを愛するほど、尽くすから、道ができて、この道を歩けば、納得に向かって、精進の道ができます。精進とは一切を解決する方法なのです。

パートナーを愛するほど、尽くすから、道ができて、この道を歩けば、納得に向かって、精進の道ができます。精進とは一切を解決する方法なのです。

精進するから自分の内側から快から生まれます。

快、不快の真理は、ここにあります。

全体である大きな幹の真理が分からないと枝葉の真理がわからない仕組みなのです。

苦しかったら変わったっていい。どう変わったらいいのか、それさえわからない。焦らなくっていい、、時が迎えにくるから、それまで力を蓄えよう。自分を信じて、蓄えよう。諸行無常。動けるように、余計なものは捨てて身軽に納得おこう。

どうでも良いと割り切って、幹の真理から始めるのがコツです。正しいルーティン、つまり正しいやり直しこそ、正しいゴールに辿り着く秘訣です。だから判断しては良くないのです。

正しい生活を行うことは、マインドフルネスを気づく正しい道であることをマスターします。

たとえば、あなたにとって、子育てのゴールはなんでしょう?

「子育ての基本はいい学校に入れる」になっていないでしょうか?

あるいはお金をかけてでも、いい学校に行かせたいと思っていないでしょうか?

親の愛だと思っていませんか?

マインドフルネスをマスターすれば、お金も使わず、自然と「正しいゴール」にあなたを導きます。

(6)正しい精進

正しい努力、正しい精進。

人生の方程式は<精進ー妨げ=結果>です。

精進も妨げも縁で生起しています。

正しい努力をマネジメントすることで、納得が創りだせる人生の妙味ということになります。

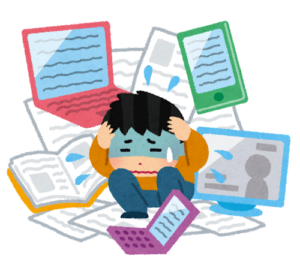

妨げは外部からやってきて、妄想とひとつになり、内と外の垣根を破壊、洪水状態になります。

これを、防ぐのが、正しい行いの数々です。

頑張るほどうまくいかないのは、やりたいことではなく、承認欲求が強すぎるからです。

つまりヒトをヒトと思わず承認の道具でしかない執着まみれなのです。

リラックスしたらと言っても、承認欲求に支配されているので、意味が理解できないのは、執着を手放せないからです。 間違った精進は、執着をますます強くして、成果なく、自分を苦しめます。

間違った精進は、執着をますます強くして、成果なく、自分を苦しめます。

必要なのは、慎みです。つまり自分に都合のいい妄想を放下著しないと、ゴールは遠のくばかりです。心の自由を取り戻す、もっとも簡単な方法が般若の呼吸です。

正しい精進は三毒への対処方法になります。

四正勤(ししょうごん)四正断(ししょうだん)ともいい、次の4つで構成されています。

- 断断(だんだん)・・・・・既に生じた悪を除くように勤める

- 律儀断(りつぎだん) ・・・まだ生じない悪を起こさないように正しい精進をする

- 随護断 (ずいごだん)・・・まだ生じない善を起こすように正しい精進をする

- 修断 (しゅだん)・・・・・ 既に生じた善を大きくするように正しい精進をする

(7)正しい内省

正しい気遣い、思慮。

内省は、使った心を清掃するのに似ています。

瞑想は、内省をより磨きをかけるのに似ていて、深く観察する行為です。

観想法には、正念つまり「正しい四念処(身念処、受念処、心念処、法念処)」といわれるものがあり、悟りに至るための最も中心的かつ最重要な観想法があります。

- 身念処(身念住) -・・・・身体の不浄を観ずる(不浄観)

- 受念処(受念住) ・・・・ 一切の受は苦(ドゥッカ)であると観ずる(一切皆苦)

- 心念処(心念住) -・・・・心(チッタ)の無常を観ずる(諸行無常)

- 法念処(法念住) ・・・・ 法の無我(いかなる事象も自分に非ず)を観ずる(諸法無我)

つまり「正しい四念処」とは、妄想への執着を断ち切る為に、真実をイメージ(観想)して、現実を知るトレーニングです。

- 不浄観・・・・自身や他者の生きた身体が腐敗・白骨化していく様を観想し、執着を断ちます

- 一切皆苦・・・なにごとも思い通りにならない

- 諸行無常・・・すべては移り変わるもの

- 諸法無我・・・全てのものは因縁によって生じたものであって実体性がない

たとえば、愛する人が白骨化していくさまを観想して、執着(判断)から離れる方法(不浄観)があります。不浄観とは、心を清らかにするために、諸々の欲を退ける瞑想法の実践です。

どんな人にも異性に対する欲は生まれますが、異性の身体を見て「綺麗だ」「美しい」と思うのは自然なことです。しかし現実は「美しい身体」も時の経過とともに、劣化し、醜い身体に変わります。「美しい」と偏った判断するかわりに「不浄なものだ」と違った側面を観察するのが不浄観の瞑想のやり方です。 自分の身体も人の身体も「不浄だ、汚いものだ」と念ずることは、よくないと思う人々もいるでしょう。寝たきりの老人や痴呆の人々の介護をしたり、身体の不自由な病人の介護をしたりする場合に、障壁になるのでは? という疑念が生じるのかもしれません。

自分の身体も人の身体も「不浄だ、汚いものだ」と念ずることは、よくないと思う人々もいるでしょう。寝たきりの老人や痴呆の人々の介護をしたり、身体の不自由な病人の介護をしたりする場合に、障壁になるのでは? という疑念が生じるのかもしれません。

人の身体を「不浄だ、汚い」と思うと、介護が苦痛になる…と考えてしまうのでしょうか。

不浄観の場合は、身体というものは、心臓・腎臓・大便・小便などの32種類の不浄な要素で構成されていて、綺麗に見えるのは表面的であって幻覚であるということを観察します。ですから実際には、「心臓はドロドロしていて汚い」というよりも「心臓は欲を抱く対象ではない」という智慧が生まれ、そのことが不浄観の瞑想の目的になります。

不浄観の場合は、身体というものは、心臓・腎臓・大便・小便などの32種類の不浄な要素で構成されていて、綺麗に見えるのは表面的であって幻覚であるということを観察します。ですから実際には、「心臓はドロドロしていて汚い」というよりも「心臓は欲を抱く対象ではない」という智慧が生まれ、そのことが不浄観の瞑想の目的になります。

このように観ることが出来れば、介護をする場合でも「綺麗」でも「汚い」でもどちらでもなく、ただ単に「便である」「よだれである」などと客観的に観て、嫌悪感や不快感もなく仕事をすることが出来るのです。

介護疲れ、育児疲れを考えてみてください。その延長線上には、掃除・洗濯もあるでしょう。

看病、介護、年配者、幼児の人々の面倒を見ることを社会では強く奨励しています。しかし尊い行為であると捉えると誤解が生じます。そういうことは賞賛に値するような特別なことではなく、誰でもやらなければならない道徳的な行為であるととらえます。

西欧では同じく想像力を使って、健康や経済状態の豊かさをイメージして、その思いを現実化させるための観想法が発達しました。

西欧では同じく想像力を使って、健康や経済状態の豊かさをイメージして、その思いを現実化させるための観想法が発達しました。

などがあり、いわゆる「マインドフルネス瞑想」とは、マインドフルネスに気づく観察する瞑想です。どれもイメージ(想像力)をありありと思い浮かべるのが、観想法です。 想像力を強くするには、たまに想像して意識するのではなく、ルーティンにすることが欠かせません。その代表と言えるのが、清掃で、特にトイレ掃除は効果的です。曹洞宗 の本山「永平寺」のトイレは寝れるほど綺麗だと言われています。

想像力を強くするには、たまに想像して意識するのではなく、ルーティンにすることが欠かせません。その代表と言えるのが、清掃で、特にトイレ掃除は効果的です。曹洞宗 の本山「永平寺」のトイレは寝れるほど綺麗だと言われています。

そして心の中から尊いものに向き合います。

すべて自分の内側で起こることなので、言葉、絵、形で表わすことが難しいものです。

護摩祈願は、形で表すことが難しいことから生まれたものかと考えます。

自分で護摩祈願は難しいので、念ずる儀式として朝の清掃が良いと考えます。

(8)正しいルーティン

正しい精神統一、禅定(ぜんじょう)。

私たちが暮らす社会は、何一つとして変わらないものはありません。

すべてが変わり続けています。曲がりくねった道でも、コツコツ歩いていたら、直線と変わりがありません。

人生は<諸行無常>にして<精進ー妨げ=結果>てす。

結果を最大化するには、全身の精神を全体に集めて、妨げを最小化するのが賢明です。

必要最小減な暮らしこそ理想です。

マインドワンダリング(雑念)やマインドトーク(自動思考)に惑わされて、マインドフルネス(集中・没頭)になりきれ ずに悩むことのないように、情報やモノは必要最小限にしておきましょう。

Less is More、「少ない方が豊かである」という意味です。

20世紀に活躍したドイツ出身の建築家、ミース・ファン・デル・ローエが残した言葉として有名で、建築家としての信念を表した言葉として広く知られています。

Less is Moreは、シンプルなデザインを追求することで美しく豊かな空間が生まれるという、建築家としての信念を表した言葉です。同氏は「God is in the details.(神は細部に宿る)」というモットーを掲げたことでも知られています。最近では過剰や投薬や検査に対して、医療の世界でもLess is Moreの理念が使われています。

「星の王子さま」の作者サン=テグジュペリは、「Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away(完璧とはこれ以上加えられない状態の事ではなく、これ以上削れない状態の事である)」という言葉を残しています。

この言葉も、Less is Moreから派生したフレーズと想像されます。

これ以上、削れない状態とは、どんな状態でしょう。

ただそれをするだけです。

食事をするなら、おいしくいただくというわけではなく、ただ食べる。眠るなら快眠を貪るわけでなく、ただ眠る。疲れたら寝て、起きたら働く。ただ日常を繰り返し生きる。犬猫とどこが違うと言われたら、犬猫同然だと答えるところにヒトならではの自覚がある。自覚を持って日常を繰り返すのが自由(=道)なのです。ただ無心で道を歩けばアートになる。

周活・週活・終活・・・一日のルーティンが、一週間のルーティンになり、生涯のルーティンになる。人生は<ルーティン>です。日常の繰り返しです、

正定すなわちマインドフルネスのメリットに気づく正しい道を歩くのに、ふさわしい神の足であることを実感でマスターします。

四神足(しじんそく)

- 欲神足 (chanda-iddhipāda) ・・・・すぐれた瞑想を得ようと願うこと

- 勤神足 (viriya-iddhipāda) ・・・・・すぐれた瞑想を得ようと努力すること

- 心神足 (citta-iddhipāda) ・・・・・心をおさめて、すぐれた瞑想を得ようとすること

- 観神足 (vīmaṃsā-iddhipāda) ・・・ 知慧をもって思惟観察して、すぐれた瞑想を得ること

まとめ

「納得はすべてに優先する」という言葉があります。

「納得さえしていれば、自分の進むべき道が分かり、その過程の理不尽な環境でも耐えることができる」からです。

- 納得していない進路:理不尽なことがあると耐えられないかもしれない

- 納得した進路:理不尽なことがあっても耐えることができる

正しいやり方は、すべて自分の内部にあり、次の8項目で交際されていて、総合依存の関係にあります。

ところが、自己否定感があると、自分の外側に求め、しかも執着してしまいます。執着してしまうのは、納得していないのに、「うまくいってる」と見せかけを装う気持ちが強すぎて、間違った選択をしてしまうからです。特別な自分である必要はないのです。「うまくいってる」と思わせる必要もないのです。無駄な努力をして、時間を有効に使っていないので、ますます「うまくいってる」と思わせたくなるのです。

これからの人生、進んだ道(学校・職場・移住先など)がひどい環境ということもありえます。しかし「これは自分が納得して選んだ道なんだ!」という感情があれば、理不尽なことがあっても耐えることができるのです。耐える時間は無駄なように思えるかも知れませんが、繰り返し無駄な努力をするなら耐える時間からはかけがえのない贈り物が得られるはずです。

心を平安に保ち執着(煩悩)を減少させる事がマインドフルネスな暮らしに近づきます。つまり自由になるという意味です。

コメント