戒名は、宗派によって「法名」「法号」とも言われています。「仏弟子」となった者に与えられる名前で、仏教教団にとって極めて大切なものです。

なぜ戒名をつけなければならないのか、高い戒名料をとられた、などという疑問や不満がお寺に対する不信感につながり、それが社会問題化しています。

これらを解決していくためには、住職と檀信徒との相互の信頼関係が不可欠です。日頃より菩提寺住職に尋ねるなど、戒名について学んでいただきたくお願いします。

なお、生前に戒名をいただくことも良いことです。その場合には、菩提寺の住職にお問い合わせください。

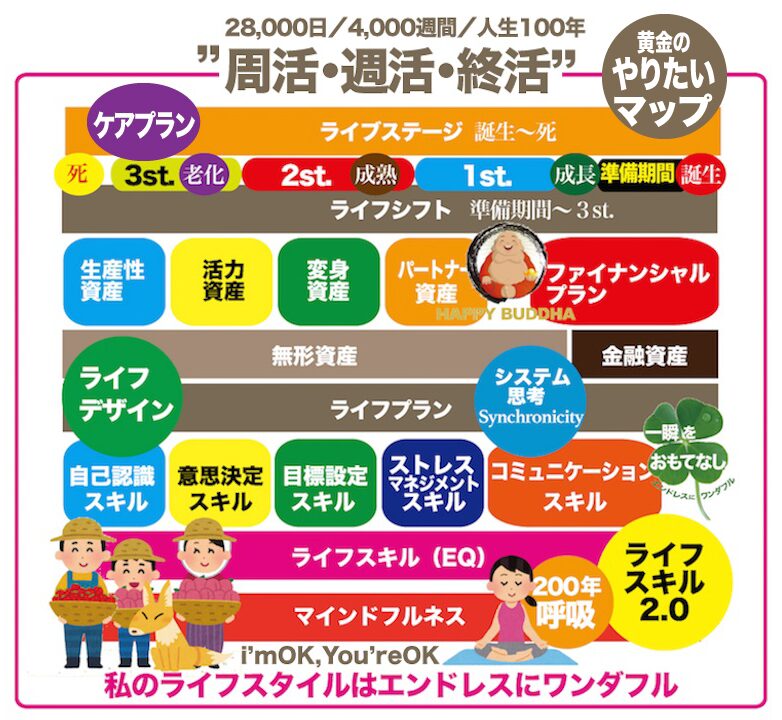

一般に戒名は、死んだヒトが良い旅をするように故人につけますが、周活・週活・終活する出家した若いお坊さんにつけます。若いお坊さんにならって戒名をつけさせていただきました。

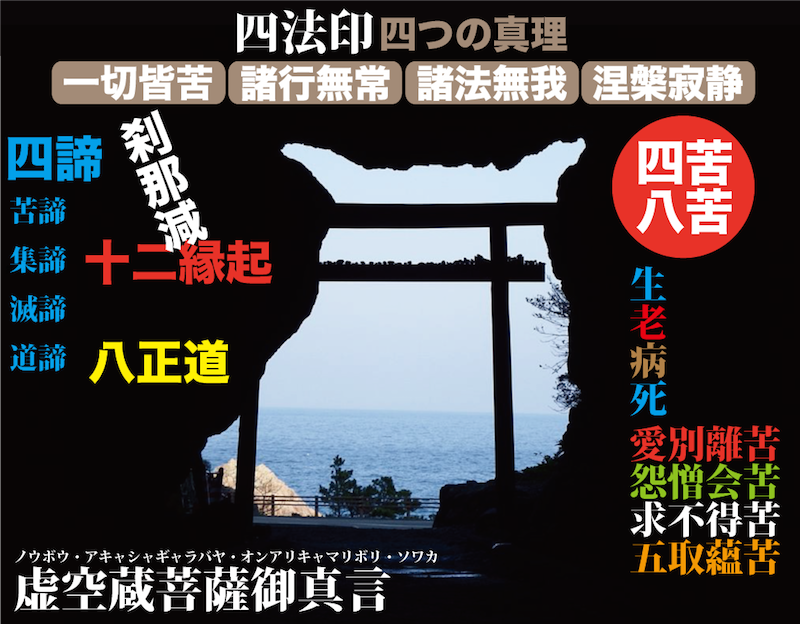

「三宝院沙門」つまり私ですが、三宝院は、ブッダが一切皆苦を解決するために説かれた「三法院」から、沙門は、沙門とは、ブッダが出家された当時、インドの宗教者あるいは思想家を二分していた一つのグループの呼称です。正統派の宗教者はバラモンと呼ばれ、非正統派の人々はひとまとめにして沙門と呼ばれました。沙門たちは師を訪ね道を求めて各地を放浪(遊行)し、定住することがありませんでした。それは家族やケアすべきヒトたちの束縛を離れた自由な生活でした。

ブッダが出家されようとしたときに、その決意を促したものは四つの門で見かけたゾンビの中で生き抜いていた一人の沙門の自由な姿であったと言われています。

戒名をつける意味

人を形容する言葉はたくさんあります。

成功者、優しい、たくましい、働き者、頑張り屋さん。。。。いろいろありますね。

あなたは、どんな風に形容してもらいたいですか?

人は亡くなると、日本人の場合、戒名をつけていただきます。

戒名は、それに通じていますが、無頓着にお坊さまに任せていませんか?

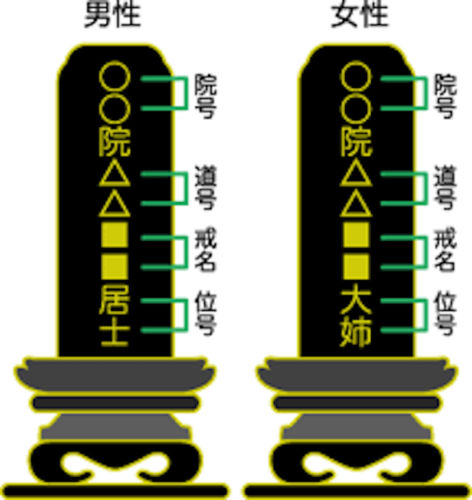

戒名にはルール(形式)があります。院号3文字、道号2文字、法号2文字、位号2文字です。

院号・ 釋号(しゃくごう)・名号・位号という場合もあり、宗派で呼び方は違いますが、これらの場合道号、名号が自在になっています。

それに則ってつけていただいていますが、お坊さんと日常的に交流がない場合、お坊さまはその人を知らずに戒名をルール(形式)だけでつけます。

そもそも戒名は出家した人につけるものですが、一般人には無縁なものです。

なのに一般人が、なぜつけるようになったのかはさておき、戒名には「なりたい自分像」をつけるのが本来なのです。

その上で戒名を実現するように頑張るのです。つまり生きている時につけるものです。

200年婚を生きる

自分なら「素敵な人でしたね」と言われたい。

だから日常から、そう言っていただけるように心がける。

この世は思い通りになりませんが、やった通りにはなります。

それだって志半ば」ということにもなりかねませんが、志は遺るものです。

それを見ていた人は、かならずそれを受けとめて語ってくださるでしょう。

そのためにも生きている間に(成人したときにでも)戒名をつけることをおすすめします。

そして「戒名」を目標にした毎日を過ごしていただきたいと思います。

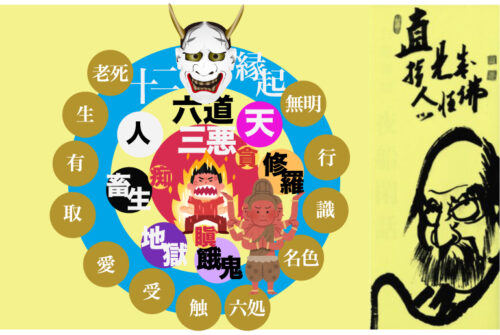

「煩悩」は「煩」わせ「悩」ませると書きます。「煩悩」の生成場所は、各人のあたまの中です。私たちは「現実」が生み出したものと考えていますが、「現実」が生みしたのではなく、「仮想空間」での出来事なのです。そもそも何のために喜怒哀楽に流されているかといえば「し合わせ」になりたいからです。

ところがヒトは怒りや欲のために不幸になっています。つまり全部、自分が作り出したことでしかも過去から未来まで自分の脳が作り出しています。その上、他人まで自分の仮想空間に招き入れて混乱の巻き添えにしています。

挙句「私を許さないで、憎んでも、覚えてて。いまでは痛みだけが真心のリグレット」と言われたら呆れて絶句!心がイライラして不快感に染まると体内には有害物質が生まれ、体内を駆け巡ちます。呼吸は浅くなり、血圧は上がり、過剰に分泌されるストレスホルモン、胃酸、心身はダメージを生化学的反応につながります。

あるべきようわ

戒名はつける意味は、自分、他人の勝手な妄想から心身を守り、耳なし芳一よろしく、「なりたい自分像」からブレることなくあるべきようわ。

日々正しく行(ぎょう)を行い続けるためです。ただし自分を縛る度合いに完全を求めると他者までも縛るようになるので、やるべき行はやり遂げてあとは気楽に行きましょう。

戒名のつけ方

戒名にはルール(形式)があります。

院号3文字、道号2文字、法号2文字、位号2文字です。 院号・ 釋号(しゃくごう)・名号・位号という場合もあり、宗派で呼び方は違いますが、これらの場合道号、名号が自在になっています。 それに則ってつけていただいていますが、お坊さんと日常的に交流がない場合、お坊さまはその人を知らずに戒名をルール(形式)だけでつけます。 そもそも戒名は出家した人につけるものですが、一般人には無縁なものです。

なのに一般人が、なぜつけるようになったのかはさておき、戒名にはあるべきようわを意識した「なりたい自分像」をつけるのが本来ではないでしょうか。

なのに一般人が、なぜつけるようになったのかはさておき、戒名にはあるべきようわを意識した「なりたい自分像」をつけるのが本来ではないでしょうか。

その上で戒名を実現するように頑張るのです。つまり生きている時につけるものです。 自分なら「素敵な人でしたね」と言われたい。 だから日常から、そう言っていただけるように心がける。

この世は思い通りになりませんが、やった通りにはなります。

それだって「志半ば」ということにもなりかねませんが、志は遺るものです。

それを見ていた人は、かならずそれを受けとめて語ってくださるでしょう。

そのためにも生きている間に(成人したときにでも)戒名をつけることをおすすめします。

そして「戒名」を目標にした「あるがようにわ」の毎日を過ごしていただきたいと思います。

院号・道号・法号、位号の役割

院号は、戒名の一番上に付く位で、院号は「〇〇院」(3文字)、院殿号は「〇〇院殿」(2文字)の形で表記されます。 元々は身分の高い方にのみ授けられていたもので、現代でも、生前に菩提寺や宗派に対して大きく貢献したり、社会的貢献度が高かった方などの限られた方のみに付けられる号です。 道号とは、悟りを開いた者に与えられる称号であり、院号がつかない場合には、道号が戒名の一番上につくことになります。

性別や年齢も関わる

例えば、成人の男性・女性の場合、位号の順番は以下の通りです。 (戒名のつけ方は、性別や年齢によっても異なります。)

| 【性別や年齢】 | 【戒名】 |

| 4歳~5歳以下の男児 | 「幼児」「孩児」 |

| 4歳~5歳以下の女児 | 「幼女」「孩女」 |

| 5歳~15歳の男児 | 「童子」「禅童子」 |

| 5歳~15歳の女児 | 「童女」「禅童女」 |

| 成人男性 | 「信士」「居士」 |

| 成人女性 | 「信女」「大姉」 |

戒名にふさわしくない文字

- 奇怪な難字

- 無詮の空字(乃、也、於、但など)

- 不穏の異字(争、恥、敵、悩、死、狂、病など)

- 動物を表す漢字(牛、馬、猿、蛇、蛙、犬、猫など)

- 各宗派の開祖(日蓮、道元、法然、最澄、空海など)

- 年号(明治、大正、昭和、平成など)

- 歴代天皇の尊号(春日宮、崇道、慶光など)

『四門出遊』の伝説

ブッダがまだ29歳の太子(ヴィパッシン王子)の時、ピラヴァストゥ城の東西南北の四つの門から外出したとき、それぞれの門の外で老人、病人、死者、修行者に出会い、人生の苦しみを目のあたりにして、豊かな暮らし貧しい人生を実感、出家を決意したという伝説。

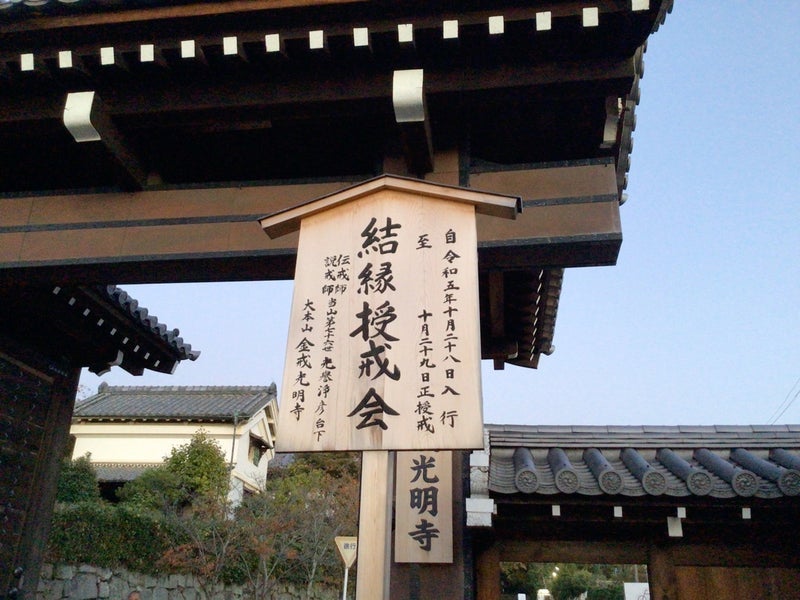

お授戒会

さて、お授戒会です。 お授戒会とは、仏の弟子になって、戒という約束事を守ることを誓う儀式です。 授戒を受けると戒名がつき、徳を積むことができるといいます。現代では一般的になりつなっています。 菩提寺と懇意にされている場合は、そちらと打ち合わせください。

信仰している宗派やお付き合いのある寺院がある場合は、生前に戒名をいただくという方法を考えることで、戒名やお寺との関係を改めて考え直す機会になるかもしれません。

自らお授戒会へ出向き、自分で戒名をいただいておくようにする人も多いものです。本来なら250以上もある戒を、出家する人は持つとされていますが、一般の信徒が守らないといけないのは五戒などの限られたものになります。

(米国曹洞宗のお授戒会)

ここでは、カスタムメイドの授戒会を開催したい方にむけての「お授戒会」についてお話しします。 皆さまは、ご供養、特に、ご焼香の起源をご存じでしょうか? お釈迦さまが教えを説かれる以前の古代インドにおいては、祭式において、供犠(いけにえ)が行われていました。お釈迦さまは、この供儀を取り入れず、不殺生を説き、以降、仏教においては、塗油、香、花、水、燈によるご供養が確立していきました。

ところで、御仏のお弟子にさせて頂く「お授戒」の儀式において、「仏戒(ぶっかい)(仏としての生活を行じるに当っての戒め)」を戒師さまから頂戴します。そのことによって、戒師さまを通じてお釈迦さまのお弟子にさせて頂くのです。

たとえば曹洞宗では16の仏戒を頂きます。その一つに「不妄語戒(ふもうごかい)」があります。「妄語」とは、もともとの意味は、仏さまのお悟りを開いていないのに、「悟った」とウソをつくことですが、広くはウソをつくことと理解して良いかと思います。

つまり、ウソをつかないことをこの戒では戒めとしているのです。

先の歌にあるように、ヒトは他者から非難されたり、攻撃されます、日毎ありえないと思っていることがあり得るのが暮らしです。

つまり私たちは、それぞれにそうなるしかないことに生きているのです。「私を許さないで、憎んでも、覚えてて。いまでは痛みだけが真心のリグレット」他の相手だったらフツーに結婚できたかもしれないが、互いにそうする以外に道がないと決意させる理由がある。

これが縁起であり、受け止める覚悟が必要なのです。 一回ウソをつけば、そのウソと整合性を持たせるために、更なるウソをつかなければならなくなります。しかし「自分を守るため」「その場を乗り切るため」、図らずもウソをついてしまうこともあります。

ウソは私たち自然体なのかも知れません。 それを「悪い」「良い」と判断するのではなく「まあ、いいか」と受け流していくのです。 このようになりたい自分に合わせて仏戒をいくらにするかはあなた次第でおきめいただくのがカスタムメイドの「お授戒会」です。(スタンダードは十善戒)

十善戒

① 不殺生(ふせっしょう)―むやみに生き物を傷つけない。

⑤ 不綺語(ふきご)――――無意味なおしゃべりをしない。

⑥ 不悪口(ふあっく)―――粗暴なことばを使わない。

⑦ 不両舌(ふりょぜつ)――中傷しない。

⑧ 不慳貪(ふけんどん)――ものに執着しない。

⑨ 不瞋恚(ふしんに)―――怒らない。

⑩ 不邪見(ふじゃけん)――まちがった考え方をしない。 極めて単純なことであるが、実行が難しく、実行できたら素晴らしい世の中になります。

お授戒会

一例ですが、お授戒会を親しいもので集まり、精進料理でのパーティー形式で祝います。

一例ですが、お授戒会を親しいもので集まり、精進料理でのパーティー形式で祝います。

私の場合は、出雲大社の裏にある稲佐の浜でキャンプ形式のパーティで行いました。 お授戒会で、もっとも自分にとって重要な「これから向かう先」の発表です。

人生脚本から脱出して向かうところを公表するのです。 また毎朝の懺悔文を牽引する代表的な懺悔文を唱えることも忘れるわけにはいきません、(「三宝院沙門の言うとおりにやってみよう」を読む)

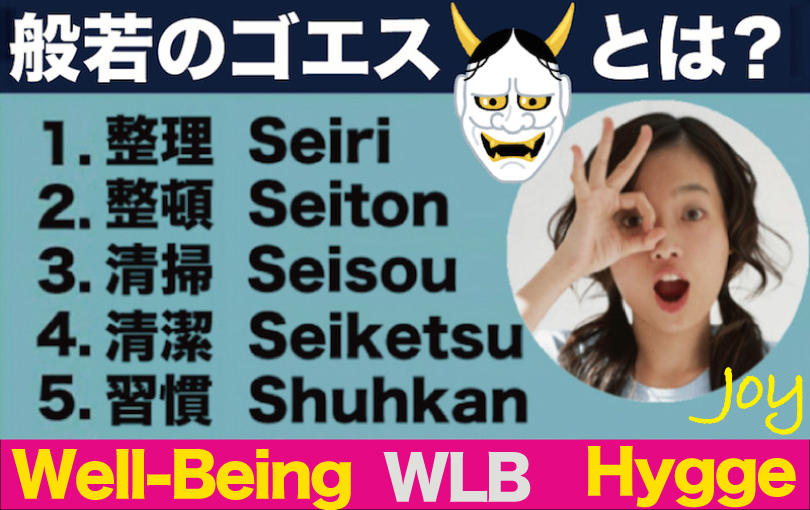

般若のゴエス

ゴエス①整理②整頓③清掃④清潔⑤習慣(躾)で、いちばん先に考え直すことが、整理でしょう。

あんな風になりたい、こうしたいと欲望を高めても、目の前のやるべきことを遠ざけ、意識を遠ざけ、集中力を失ってしまいます。 仏教では、食べたいと思う必要はなく、ただ回ってきたものを食べれば良いという教えがあるように、歩きたいと思う必要がなく、ただ歩けばいいといいます。なにも考えずにただやるほうが効果的だとするのです。

大谷翔平選手が使ったというマンダラチャートが使えるようになるには秘密があります。

マンダラチャートを使う前に3っつの約束を確実に果たす約束をはたしていたのです。

- 大きな声を出して、元気よくプレイする

- キャッチボールを一生懸命に練習す

- 一生懸命に走る

それぞれその行為の裏には次のことがかくされていました。

- 大きな声を出して、元気よくプレイする

やみくもに声を出すのではなく、連係プレイを含めた中での確認作業をするために、アウトカウントやストライクカウントなどを大きな声で確認し合う。選手間で各打者の打球傾向を確認し合ったり、たとえば「セーフティバントをされそうだぞ」と言い合ったり、元気よく声を出してプレイし、コミュニケーションを大事にしてほしいという思いが込められていた。 - キャッチボールを一生懸命に練習する 肩を温めるだけのキャッチボールではなく、自分が意図するところ、狙ったところに投げること。指にかかった縦回転のスピンが効いたボールを投げられるためにキャッチボールの段階から意識を高く持って投げることを求めた。

- 一生懸命に走る 野球は走るスポーツでもあるために、力を抜かずに最後まで全力で走ることを指導した。

つまり3っはそれぞれ整理であり、それぞれ①整理のあとには②整頓③清掃④清潔⑤習慣がついていたのです。なにごともやったら習慣にする癖ができていたのです。それを集約したのが清掃だったです。

つまり3っはそれぞれ整理であり、それぞれ①整理のあとには②整頓③清掃④清潔⑤習慣がついていたのです。なにごともやったら習慣にする癖ができていたのです。それを集約したのが清掃だったです。

マンダラチャートはここからダウンロードできます

いきいきゴエスのストーリー

- やりたいことマップを「”素敵な人でしたね”と言われる人生」から逆算する。

- 人はなぜ違うのか?3歳の決断(思い込み)

- 人は5つの心(父親の心。母親の心・大人の心・無邪気な子供の心・従順な子供の心)のバランスで人間関係の仕方を決めている

- 人は同じことを繰り返し続けて人生を終える。

- IQ,EQよりライフスキル

- 老いは神様のギフト~最高のキャンパス

- 真理は仏様にある、だから仏様。

- いまここを精一杯生きるとはどういうことか~PDCA超高速回転

- Do<Be~愛するより愛になる。歌うより歌になる。

- 結婚式(ライフプラン)生前葬(ゴエスノート)で3歳の決断を変える

- 認知症・病気にならないライフスタイル

- ライフプランは死生観~自分の人生のある場所で暮らしましょう。

- 「暮らしのゴエス(整理・整頓・清掃・清潔・習慣)」から「マイクレド」

- 暮らしはアート~2つのツールで”いのちの移し替え

- 永遠のなかに生きる

生活のゴエスノートは、一般に言われているところのエンディングノート(造語)です。

人生の最高の時を迎えるにあたって、私たちは「生活のゴエスノート」と名付けました。ゴエス(5S)は、次のような意味づけをしています。

・「整理」は、不要なものを処分して、身も心も身軽になること。

・「整頓」は、「しあわせのゴエスノート」を書き上げて、自分の意思を家族に伝えることです。

必要なことやモノがすぐに引き出せるようにすること。

・「清掃」は、整理整頓をして、人生の埃を払い美しく整えることです。

・「清潔」は、整理・整頓・清掃をシステム化。

システム化とは、整理・整頓・清掃が乱れても、すぐに戻せる状態です。

執着を捨てて、過去に逃げ込まない、未来に期待しない、清く潔く凛としていまを精一杯生きる覚悟すること。

・「習慣(躾)」は、覚悟を行動に移し替え、いまを精一杯生きる日々を習慣にすること。

つまり、やることがある。

行くところがある毎日を実践することです。

「し合わせ」な日々を自分のものにすることです。以上をふまえて生活のゴエスノートの概要は次のようなイメージで出来上がっています(詳細は実物をご覧ください)

整理編

- 基本情報

- 自分史

- 家系図

- 家族との思い出

- 私の好きなもの、好きなこと、大事にしているもの、大事にしていること

- 究極の不幸ってなんだろう

- 私はこんな人だった

- 私はこうなります

整頓編(残された人々が必要になる情報)

- 身体のこと、健康のこと

- 飲んでいる薬

- アレルギー

- かかりつけ病院・ドクター

- 主な病気・手術(時期)

- 健康保険証

- 公的年金

- 私的年金

- 相続

- 介護が必要になったとき

- 病気の告知について

- 延命治療のレベル(*尊厳死公正証書)

尊厳死公正証書を作成しても必ず実行されるわけではありませんが、家族・医師に意向が伝わりますので、受け入れられる可能性が高まるのはもちろん、家族はその意向に沿った介護ができるので決断しやすくなります。

- 財産(*任意後見人制度)

今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して自ら事前に公証人役場で信頼できる人(家族、友人、弁護士、司法書士等の専門家)と任意後見契約を結んでおき、認知症の不安を感じたときに家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。 - 預貯金

- クレジットカード

- 有価証券

- 不動産

- 保険

- 生命保険

- 損害保険

- 遺言のかたち

- 携帯電話・パソコン情報

- SNS ID・パスワード

- 年賀状データ

- 友人連絡先

清掃編

- 自分の葬儀について

- 自分のお墓

- 解決できていないこと

- 大切なひとへのメッセージ

- 配偶者・子どもへ

- 両親に伝えたいこと

- 自分に伝えたいこと

- どんな風に記憶されたいですか

清潔編(凛として)

- 想い

- 遺影写真

- 会いたい人

- 未来の自分へ

躾 (習慣化)編

- これからの人生でやりたいこと(セカンドライフ)

- 習慣化する(食べ物・食べ方・人間関係・時間の使い方)10のこと

- 夢を叶えるためのゴールデンルール

戒名は正しく生きるためのルールです。

「生活のゴエスノート」は一般社会法人ゴエス協会の登録商標

いきいきゴエスは一般社団法人いきいきゴエス協会の登録商標です。

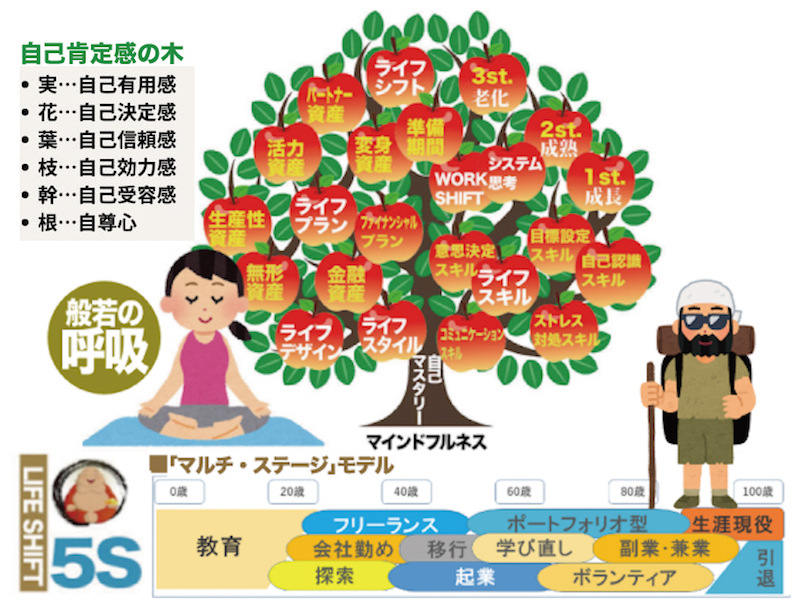

ゲンキポリタン大学

「ゲンキポリタン大学」では、「社会人基礎力」をコアに<人生200年時代の曼荼羅>を描くように、ライフシフトをバックアップするさまざまな講座を、さまざまな方を対象に、さまざまな形態で開催しています。ご都合に合わせた形態をお選びください。

「社会人基礎力」(全6回)

- 人生100年時代社会人基礎力3つの能力

- 社会人基礎力①12のの能力要素

- 社会人基礎力②前に出る力を育てる主体性と8つの基準

- 社会人基礎力③考え抜く力を育てる思考法

- 社会人基礎力④チームで働く力

- 社会人基礎力に追加された3つの視点

GTD®勉強会

コラム 自我と交流分析

関連サイト

ゲンキポリタン大学は(社)いきいきゴエス協会の運営です。

コメント