要介護認定を受けたヒトの相談支援業務に携わるケアマネジャー(ケアマネジメント従事者)は、個人の尊厳と社会、経済、文化活動の参加の機会を保障することが大切です。

ビジネスに限らず、物事の良し悪しを判断するためには客観的な評価が必要となります。客観的な評価を行うことができれば、改善やトラブルの対策などを検討することができるため、ケアマネにとって歓びを分かち合ううえで、ケアプランの効果測定を評価・分析が欠かせず重要な作業であるといえます。

対象物を客観的に評価し、アクションを検討することをアセスメントと呼びます。

ケアマネの主な役割は、要介護認定を受けた方が自立した日常生活を送れるようサポートすることです。しかし!現実は違います。心の絆が作れないのです。

こんにちは。素敵なケアプランはライフプラン、最後の決め手です。ケアプランはハッピーなウェルビーイングなヒトしか作れません。ここではケアプランについて歩くFP.三宝院沙門が考えるいいケアマネジャーの出会い方を説明します。

なんで、いいケアプランはハッピーなウェルビーイングなヒトにsかしか作れないの?

自立は意欲が大切で、「モチベーション」の有無が両者に必要です。自立したい意欲と背中を押す意欲は元は同じかも知れません。アセスメントへの共感ですね、インテークとアセスメントに誤魔化せない真実が露呈します。混乱を整理するのが四国八十八ヶ所お遍路の旅を一貫して貫いているウェルビーイングのあり方です。」

インテークとアセスメント

優れた介護に欠かせないのは、インテークとアセスメントです。

インテークとは、ケアマネジャーや相談支援専門員、社会福祉士などが行う業務のひとつです。 ケアマネジメントの最初の段階にあたる業務であり、相談を受ける専門職側を「インテーカー」と呼びます。 インテークでは、ご相談者の家族構成や居住環境などの確認や、本人やご家族が感じている不安や悩み・現状の課題を傾聴して、聞き取ります。

インテークの流れ

- 挨拶・雑談

- 自己紹介

- 守秘義務の説明

- どのくらいの時間がかかるか

- 記録を残すことに対する許可

- 相談

- 確認や質問

- 提案や不安の解消

ただ情報として聞き取ることと傾聴は違います。傾聴とは、相手の話に耳を傾け共感を示すことで、精神的な安らぎを感じてもらうコミュニケーション技術です。

介護士さんやファイナンシャル・プランナーが傾聴のスキルを身につけると、ご利用者さんのニーズを把握したり、会話を通してご利用者さんに楽しんでもらったりすることができるようになります。つまりご利用者さんが、また会いたいと思っていただけるかどうかです、

ヒトが心の心の絆を感じるのは、人と悦びの共感をしたときです。

よかったね、うれしいね、楽しいね、おいしいね、という共感をすることで、心の絆が形成されます。ところが、心の絆を作れないヒトの努力は、心の絆をつくる努力をしているつもりですが、実際にしている努力は、心の鮮ができな い努力なのです。短い時間でしかも「仕事でできないよ」と思うかもしれませんが、相手の立場に立っていないからです。

ケアマネャーの世話にならないといけないということは悔しい思いがりはずです。

そこを出発点にしているでしょうか?繰り返しますが。心の紳をつくる努力をしているつもりですが、実際にしている努力は、心の鮮ができな い努力なのです。ひどい場合では自分の非力さに反省しないで、愚痴や悪口で盛り上がろうとします。

マナーある対応を心がける

インテークは、ご利用者と家族と初めて顔を合わせる場で、今後の方向性を決める大切な場です。

家族やご利用者がどう感じるかによって、その後の介護サポートがスムーズに進むかどうかが変わるといっても過言ではありません。相談者は家族や介護のことを話すのに不安があり、精神的に不安定な方もいます。気持ちに寄り添いながら話を進める必要があります。そのため、少しでもインテーカーのマナーが悪いとイラ立つこともありますし、最悪の場合は帰ってしまうこともあります。

清潔感ある身だしなみや話し方、名刺の渡し方など細かいところまで気を使いましょう。マナーを心がけて接すれば、ご相談者も徐々に緊張がとけていって、安心して話をしてくれるようになります。

- 守秘義務の説明

- どのくらいの時間がかかるか

- 記録を残すことに対する許可

緊急性があるか判断する

緊急性のある相談であるかどうかを判断することも大切です。

ご相談者の都合を無視してケアマネジャーの都合優先で会話を進めるのは好ましくありません。たとえば、対面ではなく電話ですぐに相談したいという場合、緊急性が高いことが伺えます。

- 家族がたびたび行方不明になる

- 転んでしまい動けない

このような場合、すぐに救急や警察に相談しなければなりません。

命に関わる状況かを判断し、必要に応じて最適な機関につなげられるように、柔軟な姿勢を持ちましょう。

共感しつつ流されない

インテーカーはご相談者の話を聞いて、その立場に立って想像をめぐらすことが大切です。

このように話を聞くことで、ご相談者の状況をより具体的に理解するのに役立ちます。しかし、過度に共感したり感情移入したりしないように気をつけましょう。

インテーカーはあくまでも公正中立な立場で提案しなければなりません。

そのため、ご相談者の悩みを理解した上で、客観的な視点で分析することが求められます。

専門職としての視点を持ち、冷静な判断を下すためにも、共感しつつ流されない意識を持ちましょう。

言葉にできないニーズを見つける

ご相談者によっては問題を過小評価してしまい、ニーズを伝えきれない方も少なくありません。

これは、「他の人もそうだろう」「これくらいは普通だろう」といった思い込みがあるためです。

こうした思い込みは、時間の経過とともにご相談者自身を追い込んでしまいます。

インテーカーはご相談者の話を聞いて、客観的に状況を整理し、必要な支援について考えることが大切です。

ご相談者の心身の健康を守るためにも、深掘りして隠れたニーズを掘り起こすことは、インテーカーにとって必要なスキルといえるでしょう。

インテークのポイントは信頼関係を構築すること

インテークは専門家との面接となりますので、ご相談者は緊張しています。

そのため、まずはしっかり挨拶と自己紹介、そして丁寧に説明を行っていきましょう。

そして、じっくりご相談者(利用者)の話を聞き、心に寄り添う姿勢が大切です。

今後の支援内容に影響する面接ですので、本文で紹介したポイントを意識して、信頼関係を構築していきましょう。

インテークとアセスメントの違い

インテークは基本情報を把握すること、アセスメントではニーズを明確にすることといった違いがあります。

インテークはアセスメントと違い、インテーカーにとって、情報収集かもしれませんがアセスメントについて心置きなく話せるようになるための前段階です。

アセスメントは、ご利用者の環境や健康状態の変化に合わせて繰り返し実施されます。ケアプランに含める課題や、自立できない原因を明確にすることなどが目的です。

ソーヤ効果

トム・ソーヤの効果というエピソードは役に立つので、頭にインプットしておくちプラスに働くでしょう。トム・ソーヤの壁のペンキ塗りという退屈な仕事を、楽しい仕事と見せることで「僕にもやらせて!」とペンキ塗りを手伝ってくれる友達を増やしていったというトム・ソーヤーの物語から来ています。

楽しい遊びが退屈な仕事に変わってしまうこと、またはその逆で、退屈な仕事が楽しい遊びに変わること、を意味します。

アセスメント(assessment)

アセスメント(assessment)とは、一般的に「客観的に評価、査定する」という意味を持ちます。 本来アセスメントは、査定、評価、税額といった、税に関する場面でよく使われる言葉です。 日本では、企業活動などのビジネスの場において「特定の人物の能力やスキルなどを評価する」際に使われることが多くなっています。

アセスメント(assessment)とは、一般的に「客観的に評価、査定する」という意味を持ちます。 本来アセスメントは、査定、評価、税額といった、税に関する場面でよく使われる言葉です。 日本では、企業活動などのビジネスの場において「特定の人物の能力やスキルなどを評価する」際に使われることが多くなっています。

介護で具体的に何をするかというと、たとえば利用者様やご家族、主治医や担当看護師から直接話を聞いたり、ご自宅を訪問して住環境をチェックするなど。利用者の価値観や生活歴などにも目を向けて情報を集めていきます。

それらの情報を関連付けて整理しながら利用者様の全体像をつかみ、「望んでいる生活はどんなものか」「そのために本当に必要な支援は何なのか」を明らかにするのがアセスメント。的確なケアを行ううえで最も重要なプロセスといっても過言ではありません。

アセスメントは、理解されているようで理解されていない言葉です。なぜでしょう?作業に入るための関門として事務的に解釈されているからです。結果から逆算すると分かち合うためではないでしょうか。つまり目的であり、目的にどれだけ届いたか、共有し、評価する基準です。共感です。

私はアセスメントにご利用者さんとケアマネの「ご褒美」を感じます。

私はアセスメントにご利用者さんとケアマネの「ご褒美」を感じます。

自立を可能にできるエネルギーになると思います。次の図は一般企業で面接〜採用〜研修〜実習〜分かち合いのアセスメントを引き寄せるプロセスを描いたものです。「育てる」を「ケアする」に置き換えただけです。

ここで気をつけたいのがケアマネは利用者ひとりひとりに目を向けることです。

介護過程で介護計画書をつくる際など介護職員が行う場合もありますが、主にはケアプラン作成のためにケアマネジャーが行います。今回は後者のケースについて詳しく解説していきましょう。

1.アセスメントまでにすること

- インテーク(初回面談)のアポイントをとる

- インテーク当日までに、手に入る範囲でご相談者様の情報を整理しておく

- インテーク当日・・・自己紹介、介護保険の説明、本人・家族の意向確認

ケアマネジャーが質の高い仕事をするためには、ご利用者様やそのご家族との間に信頼関係を築くことが欠かせません。インテークの約束をとりつけるための電話から、関係づくりが始まっていることを意識していきましょう。

具体的には、ただ日時を設定して電話を切るのではなく

- この面談は何のために行うのか(目的)、

- 準備しておいてほしいもの

- 終了予定時刻などの情報を伝えておくこと。

またアセスメント前に、関係者(主治医や地域包括支援センターなど)から集められる情報は忘れずに集めておきます。そうすることでアセスメント当日は現場でしか得られない情報に集中することができます。

2.アセスメント当日の流れ

- ご自宅の周囲の様子、玄関までのアプローチ等を確認

- 挨拶ののち、困りごとや不安、問題点等についてお話を聞く

- 家の中を案内してもらい、段差などをチェック

- 集めた情報と今後の方向性をかんたんにまとめ、本人・家族の確認をとる

- 次回訪問までに誰が何をするかを全員で確認して終了

相談者のドアを開ける前から、アセスメントは始まっています。

本人の体の状態を思い浮かべながら、ドアの形状や段差など問題になりそうな箇所をチェックしていきます。

本人や家族との話のなかでは、それぞれの個性や家族間の関係性なども把握することができます。ケアプランを作成する際、重要な手がかりになるのでこちらも気を付けておきましょう。

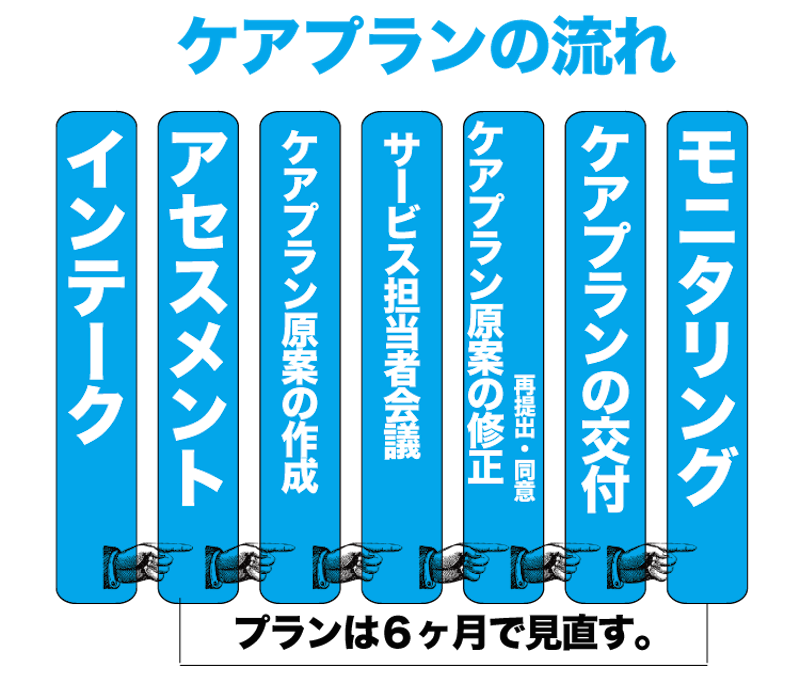

最後の仕上げとしてのケアプラン

ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う介護保険に関するスペシャリスト。 仕事内容は、「介護保険サービスを利用する際に必要なケアプランの作成」「利用者とサービス事業者の間の調整」など、ケアマネジャーは、困っている人を援助して感謝される、やりがいの大きい仕事です。

ケアマネジャーは、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う介護保険に関するスペシャリスト。 仕事内容は、「介護保険サービスを利用する際に必要なケアプランの作成」「利用者とサービス事業者の間の調整」など、ケアマネジャーは、困っている人を援助して感謝される、やりがいの大きい仕事です。

ケアマネジャーは、働きを報酬に変えるために、事務処理をしなければなりませんが、時間もかかります。見えないところで頑張っていると言う意識はそうですが、ご利用者には関係がありません。ご利用者は自分が受けたサービスで価値判断するしかありません。

- 介護保険サービスを使うヒトに注目するか?

- 介護保険サービスに注目するか?

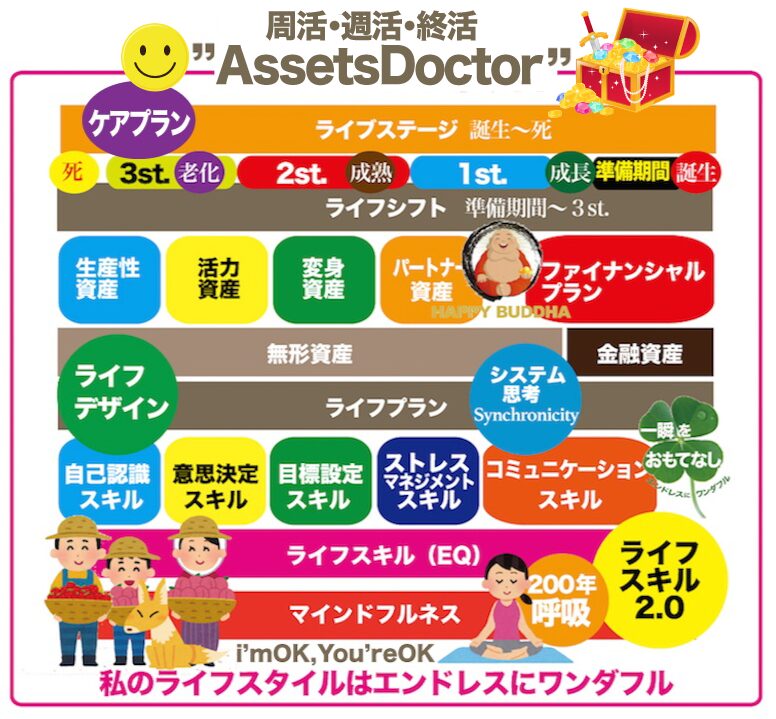

アセスメントは、ケアプランが有効に利用者の人生に働いているかどうかを的確に判断する評価です。ケアプランをどう考えるかは、ケアマネジャーの人生のかかわりの理解度によります。アセットドクターの立場で考えると無形資産の活力資産を有効に活用するのが介護保険です。

その認識があるとないでは、全然違ったものになり対応も変わります。ケアマネジャーがご利用者様ひとりをケアすることで懐にいくら入るかという合理性だけで考えると割に合わないと考えるかも知れませんが、そこにケアマネジャーの資質の違いになります。

医療保険と介護保険のリハビリの違い

この記事では、医療保険と介護保険におけるリハビリについて解説します。

「医療のリハビリ」と「介護のリハビリ」の違い

- リハビリの目的が異なる

- 利用する保険制度が異なる

医療保険と介護保険のリハビリの違い

- 医療保険適用のリハビリに日数制限が設けられている

- 介護保険リハビリは質と量の制限がある

「医療のリハビリ」と「介護のリハビリ」は別物!

- 【医療のリハビリ】機能回復+生活の質向上を目指す

- 【介護のリハビリ】日常生活の自立を目指す

- 【医療保険と介護保険の併用NG】介護保険の適用が優先される

リハビリという言葉は同じでも、「医療」と「介護」の視点に立つと、それぞれ目的が異なります。以下、医療のリハビリと介護のリハビリの目的について簡単に説明します。

【医療保険のリハビリ】機能回復+生活の質向上を目指す

医療保険でのリハビリは病院で行われ、治療・訓練によってカラダの機能回復が目的です。

怪我や病気によって生じた機能低下を治療とリハビリを並行して回復を目指します。

【介護のリハビリ】日常生活の自立を目指す

介護保険のリハビリでは、介護を受ける本人が楽しみや生きがいを持ち自分らしく生活できるように、生活の質の向上を目指します。

介護保険でのリハビリは、日常の生活全般を捉え、生活の質(QOL:Quality of life)の維持・向上を目的としています。施設や自宅でリハビリを受けることができ、医師や専門家の指導の下、日常生活の自立を目指し自分らしく生活できるようにプログラムされた内容です。

ケアマネジャーの仕事

◆具体的にはケアマネジャーの仕事は以下のようなことです。

- 要介護者(要支援者)本人や家族の要望を伺い、介護サービスを行なう事業所の情報を収集し紹介する(*地域包括支援センター)

- サービスを利用した後のフォロー

- 介護保険施設への入所を要する場合の紹介や必要な支援をする

- 介護サービスの利用で発生する金銭の管理をする

- 自宅にいながら利用できる介護サービスが適切に利用できるよう、計画書(ケアプラン)を作成する。計画書(ケアプラン)は、事業所、ケアマネジャー、サービスを受ける本人の三者が合議の上、決定。合議した」内容に沿って生活の質(QOL:Quality of life)の維持・向上を目的として進めていきます。

- カウンセリング的人間関係をウェルビーイングで結ぶ

この範囲でサポートしているのは、どのケアマネも同じです。実態としてケアマネで人生は変わります。

ダメなケアマネ

- 印鑑だけ貰って帰る

コミュニケーション・スキルが乏しい - 助けて欲しい時に助けない

- 自分の価値観、自分の言いたいことしか言わない

- 人脈・ネットワークが狭いので、ネットワークがない

- 行動力がない。言ってもすぐに動かない。

さて、「友人の親のケアマネは何でもいうことを聞いてくれるのに、うちのケアマネは融通が利かない」というのは、よく聞く話です。相談業務はケアマネの仕事ですが、「何でも言うことを聞いてくれる」の「何でも」が問題です。「聞いてくれる」は、何を望むかによって違ってきます。

ケアマネは家族でも親戚でも、便利屋でもありません。例えば、書類仕事として要介護認定や、介護認定有効期間の更新の手続き、また市区町村が実施している介護保険以外の高齢者向けの福祉サービスなどの申請はできますが、介護と関係のない行政手続き、例えば税金の支払いなどはできません。また、定期訪問面接時、せっかく来たのだからと電球の交換やゴミ出し、買い物などを頼まれても応じかねます。

できるのはあくまで介護にかかわる「相談ごと」。

必要であれば、家事援助など生活支援サービスの提案、紹介をします。

良いケアマネ

- 寄り添うことに着目して傾聴してウェルビーイングな関係を

- 電話以外の連絡手段を持っている

- できていたことができなくなっていく辛さに寄り添うケアプランの見直しを積極的に

- 月に1回の訪問を素敵な時間にできる

- 生活を楽しい方向にスイッチする

まとめ

Well-being(ウェルビーイング)が介護保険サービスの本質を繋ぐケアマネジャーとご利用者さまの架け橋になります。四国八十八ヶ所お遍路の旅は、お遍路するヒト、手助けするお接待さん、無料の宿を提供する善根宿(ぜんこんやど)などが織りなす自利利他のイベントです。お接待さんは自主的にお遍路さんを助けていますが、それには理由があります。お遍路さんは私の身代わりにお遍路してくれているという考え方です。ウェルビーイングの本質です。

「主観的ウェルビーイング」とは、一人ひとりが自分自身で感じる認識や感覚によって見えてくるもの。それを測る指標として、「人生への幸福感や満足感」「生活への自己評価」「うれしい、楽しいなどの感情」などが挙げられるでしょう。

例えば、「自分にとってよい人生とは?」「自分は今どんなきもちだろうか?」と自分自身に問いかけることも、主観的ウェルビーイングを把握するために有効です。「よい状態かどうか」の感じ方は一人ひとり異なります。

一方で、「客観的ウェルビーイング」とは、客観的な数値基準で把握できます。

例えば、平均寿命や生涯賃金、失業率、GDP(国内総生産)、大学進学率、収入に占める家賃の割合、労働時間や有休取得率、人と関わる時間、保育所待機児童数、育児休業取得者数、介護時間など、統計データで測れるものです。これらの統計データの延長線上に介護保険サービスがあります。客観的データは、国別や県別などウェルビーイングの充実度を比較するときに利用されます。しかしヒトはデータではなく、今の自分にとってのウェルビーイングはどういうものかを考えていくことが大切なのです。

このように、ウェルビーイングは一人ひとり異なり、いろいろな要素から形づくられているのです。ウェルビーイングって一人ひとり異なり、今日と明日では違うのものなのかも。だからこそ、今の自分にとってのウェルビーイングはどういうものかを考えていくことが大切なのです。

ゲンキポリタン大学

「社会人基礎力」(全6回)

- 人生100年時代社会人基礎力3つの能力

- 社会人基礎力①12のの能力要素

- 社会人基礎力②前に出る力を育てる主体性と8つの基準

- 社会人基礎力③考え抜く力を育てる思考法

- 社会人基礎力④チームで働く力

- 社会人基礎力に追加された3つの視点

コラム

-

- 自他肯定をライフスタイルにする『お粥さんプロジェクト』

- 人生の方程式から外れない<イマジン>3つの自我の使い方

- メンタルモデルを変える5つの心とエゴグラム

- 般若のゴエス|自分を忘れるアサーティブ・コミュニケーション

- 般若のゴエス|アサーション・コミュニケーション|率直について

- ロジカルシンキング

- ラテラルシンキング

- システム思考

-

「あるべきように」整えるアセットドクター(AssetsDoctor)

GTD®勉強会

- 社会人基礎力|GTD①マンダラ思考で情報をゴエスする

- 社会人基礎力|GTD②頭の中の「現実」もすべて把握する

- 社会人基礎力|GTD③アセスメントを設定して「できる」行動をリストにする

- 社会人基礎力|GTD④アセスメントのために見極める

社会人基礎力|GTD⑤マンダラ思考で整理する

社会人基礎力|GTD⑥システムをマンダラ思考で見直す - 決定版「図解」十二縁起

コラム 自我と交流分析

- 100年「し合わせ」な整え日記

- 自他肯定をライフスタイルにする『お粥さんプロジェクト』

- 人生の方程式から外れない<イマジン>3つの自我の使い方

- メンタルモデルを変える5つの心とエゴグラム

- 般若のゴエス|自分を忘れるアサーティブ・コミュニケーション

- 般若のゴエス|アサーション・コミュニケーション|率直について

- ロジカルシンキング

- ラテラルシンキング

- システム思考

関連サイト

ゲンキポリタン大学は(社)いきいきゴエス協会の運営です。

コメント