人生200年時代をよりよく生きる本質を問う「十牛図」第六図は「騎牛帰家」です。

牧人は暴れなくなった牛に乗って家路を楽しんでいます。

牛のたくましく暖かい背中に乗り、笛を吹いています。

「騎牛帰家」も問いは「牛に乗っているとはなにか。笛を吹いているとはなにか。」です。二つの質問がなげかけられています。今回も一緒に答えを見つけましょう。

十牛図「騎牛帰家(きぎゅうきか)」

牛に乗って楽をするという意味ではありません。

牛の背中にまたがることで、自分の目線が高くなり遠くまで見えるようになります。

これには2つの考えがあります。

ひとつは、広がり・・・・「大局をみる」

もうひとつが、深さ・・・・「内面をみる」

より遠くを広く世界を見るには、自分の内面の深さが影響します。

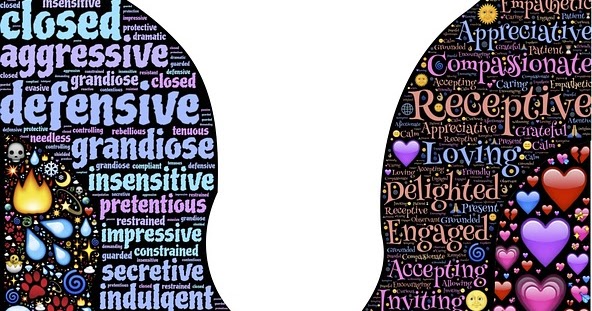

私たちが他者をみるとき、表層だけを見ているわけではありません。

表層の下にある深層の心の働きを観る事ができると、より現象への理解が深まります。

牛に乗っているとはなにか。

表層の下にある深層の心の働きを観ると、より現象への理解が深まります。

同じことは自分について言えます。

しかも自分の深層はより深く観察することが可能です。

一般に私たちは、表層心理を顕在意識といい、深層心理を潜在意識と呼んでいます。

仏教では、表層心理を意識と感覚に分けていて、思考を意識、一般に五感に相当する5つ、身識、舌識、鼻識、耳識、眼識が加わります。そして意識があります。

唯識思想が説く「深層心理」の方には、根本心である阿頼耶識、末那識があります。

牛に乗っている答え「大局を見る」

牛に乗っている理由はふたつありました。

ひとつは、広がり・・・・「大局をみる」

もうひとつが、深さ・・・・「内面をみる」

牧人は、牛の大きな背中に、広がりを感じて、安心して笛を吹いています。

大局を見る力を楽しんでいるようです。

牛に乗っている答え「内面を深く知る」

もうひとつが、内面をより深く知ることです。

牛は本当の自分なので、本当の自分をより深く知りたがっていると解釈できます。

確かな自分を拠りどころにしたがっていることが汲み取れます。

依存症と呼ばれる場合、自分の外にあるものを拠りどころにします。

しかし牧人は、本当の自分、つまり自分の内面を拠りどころにしようとしています。

笛も自分で吹いています。自分を主体にして、外に頼らず自分に頼ろうとしています。

心理学では、汲み取る力を持った人をリフレクティブ・ファンクションと呼んだり、メンタライジングと呼ばれます。

共感を育てるメンタライジング

メンタライジングとは、自分自身を外側から見ることで、また他者をその内側から見ることです。 外に依存するすべての依存症のあり方とは逆です。

メンタライジングには振り返る力があり、自分の思いや欲求に飲み込まれず、相手の気持ちや自分のふるまいを客観的に深く見る力があります。

子ども自身がメンタライズされることによって、つまり他の人が心でその子どもの心を思っている時に、子どもはメンタライズすることを学ぶのです。牛が暴れるのをやめて牧人を信頼するプロセスにも欠かせないことが読み取れます。

振り返る力を持つには、相手の気持ちを察する能力が高く、モノゴトを客観的に判断する能力が高いもの、正しく分析することに能力を惜しみません。汲み取る力はそうして育まれます。

さらに力をつけていくと愛着の傷となっている体験にまで遡り、現代の行動を理解できるように努力します。

こうした努力が身を結び、「解った」となったとき、人は心を動かされ、修復される可能性が飛躍的にアップします。

このスキルは現代医学で評価されています。

一方、フロイトやユングの心理学では、「無意識」と位置づけています。

無意識の働きは顕在意識の働きより強いと決定付けています。

潜在意識を当事者本人が知るものとは位置づけされていないようです。

「自分探し」という言葉が生まれる前提になっています。

まとめ

本当の自分、真の自分を心の拠りどころにすることは、自身への信頼に他なりません。

「自灯明・法灯明」の実践です。

相互依存は共依存とは全く別物です。自分の外側に拠りどころを求める共依存と違い、相互依存は互いが自分の内に拠りどころを求め外側から内に支援します。

コメント